現代人の多くが悩む頭痛。実はその原因は300種類以上にも及ぶと言われています。

ストレスや生活習慣の乱れはもちろんのこと、

「週末頭痛」

や

「カラオケ頭痛」

「唐辛子頭痛」

といった意外なものが引き金になることも。

この記事では、多岐にわたる頭痛の種類やそのメカニズム、見過ごされがちな日常の落とし穴、そして効果的な治療法や予防法を徹底解説します。

自身の頭痛の原因を理解し、つらい痛みから解放されるための一歩を踏み出しましょう。

頭痛の基本:多種多様な原因とは?

頭痛の医学的分類:主な種類とメカニズム

頭痛は医学的に大きく

「一次性頭痛」

と

「二次性頭痛」

に分類されます。

一次性頭痛は、病気が原因ではない独立した頭痛で、緊張型頭痛や片頭痛、群発頭痛などが含まれます。

例えば、緊張型頭痛はデスクワークやストレスで首や肩の筋肉が緊張することで引き起こされることが多いです。

一方、二次性頭痛は、その他の疾患が原因となる頭痛です。

例えば、脳血管障害や感染症など深刻な原因が潜んでいる場合もあり、早急な医師の診断が必要です。

「ゲンキの時間」でも頭痛の種類と対応の重要性が紹介されており、自分の症状を理解することが大切です。

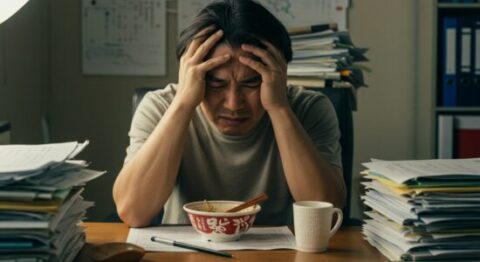

ストレスと頭痛の関連性

ストレスは頭痛の大きな原因の一つです。

特に、長期間にわたる精神的負担や時間のプレッシャーなどが影響し、片頭痛や緊張型頭痛の引き金となることがあります。

ただし、興味深いことに、ストレス解放後にも頭痛が現れるケースがあります。

これを

「週末頭痛」

と呼びます。

例えば、平日に溜まった緊張が休みの日に一気に緩むことで、自律神経が乱れ頭痛を引き起こすのです。

ストレスを完全に避けるのは難しいかもしれませんが、リラックスできる時間を毎日少しでも持つことが対策として有効です。

意外な生活習慣が原因になる場合

よくない生活習慣も頭痛の原因となることがあります。

たとえば、睡眠不足や逆に寝すぎ、食事のとり方、運動不足などが挙げられます。

「ゲンキの時間」では、特に画面を長時間見ることで体に負荷がかかり

「出不精頭痛」

が起こるリスクが指摘されています。

これらの生活習慣を見直すことで、緊張型頭痛や片頭痛を予防できる可能性があります。

簡単に取り入れられる対策として、毎日の軽いストレッチやウォーキング、そして食事時間を一定にする工夫が推奨されています。

過度のデジタル機器使用による頭痛

パソコンやスマートフォンの長時間使用は、現代特有の

「デジタル機器関連頭痛」

の主な原因となります。

画面を見続けることで目の疲れや姿勢の悪化を招き、最終的に頭痛につながるのです。

また、ブルーライトが頭痛のトリガーになることもあります。

対策としては、作業時間を定期的に区切り目を休めることやブルーライトカット眼鏡を使用することが効果的です。

さらに、簡単なストレッチで首や肩周りの血流を良くすることも重要です。

潜在的疾患が引き起こす頭痛リスク

中には、頭痛が深刻な疾患の兆候である場合もあります。

例えば、脳腫瘍や脳血管障害といった重篤な疾患、糖尿病や高血圧などの慢性疾患が頭痛の背景に潜んでいるケースがあります。

このような

「二次性頭痛」

は、日常的に経験する一次性頭痛とは異なり、命に関わるリスクを伴うこともあります。

頭痛にいつもと違う激しさや頻度の変化があれば、早めに医師の診断を受けることが重要です。

放置せず迅速な対応を取ることで、リスクを最小限に抑えることができます。

日常に潜む頭痛の引き金

「週末頭痛」とは何か?

「週末頭痛」

とは、平日に緊張状態で過ごし、休日にリラックスした際に生じる頭痛を指します。

これは、ストレス解放に伴うホルモンバランスの変化や、急激な生活リズムの変化が原因とされています。

特に、休日の寝だめによる体内時計の乱れも関係していると言われています。

対策として、平日と休日で起床時間を揃えることが効果的です。

また、「ゲンキの時間」でも紹介されたように、適度な睡眠習慣を身につけることが予防に繋がると言われています。

「カラオケ頭痛」のユニークな原因

「カラオケ頭痛」

は、楽しい時間が引き金となって発生する頭痛の一例です。

カラオケで長時間声を張り上げることで、首や肩の筋肉が緊張し血流が悪くなることが原因とされています。

さらに、騒がしい環境による音のストレスも影響を与えます。

これを予防するには、歌う時間を調整しながら適度な休息を挟むことが重要です。

無理をせずに声量をコントロールすることも頭痛の発生を減らすコツです。

意外と身近な「唐辛子頭痛」

辛い食べ物が好きな方は注意したい

「唐辛子頭痛」

これは、唐辛子に含まれるカプサイシンが血管を拡張することによって引き起こされる頭痛です。

食後に頭がズキズキと痛むような症状が現れることがあります。

この頭痛を避けるためには、日常の食事で辛さを控えたり、唐辛子を含む食品を摂取した際に水をしっかり摂ることがおすすめです。

また、自分の辛さ耐性を把握し、適正な量を楽しむことがポイントとなります。

寝すぎや生活リズムの乱れが招く頭痛

生活リズムの乱れは、様々な健康問題を引き起こしますが、頭痛もその一つです。

特に、平日は睡眠不足で過ごし、休日に寝すぎると

「睡眠がリセットされる」

ことで引き金になることがあります。

また、昼夜の逆転生活や不規則な食事も、体内のホルモンバランスを崩し、頭痛を引き起こす原因となります。

これを解決するには、毎日の起床時間と睡眠時間を一定に保つことが有効です。

さらに、軽い運動や規則正しい食事を心がけることで症状が軽減します。

「後頭神経痛」と日常トリガー

「後頭神経痛」

は、第4の頭痛とも言われ、首の後ろや後頭部に鋭い痛みを感じる頭痛の一種です。

この頭痛は、特定の生活習慣が原因で神経が刺激されることにより発生します。

例えば、長時間のスマートフォンやパソコン使用、悪い姿勢、首の負担が原因となり得ます。

対策としては、適宜姿勢を正し、肩や首のストレッチを行うことが効果的です。

また、日頃のデジタル機器使用を見直すことが症状の軽減に繋がります。

専門医の指導の下での治療も検討するべき頭痛の一つです。

治療方法・予防法とその効果

頭痛を緩和する日常の工夫

頭痛の予防や緩和には日々の生活習慣を見直すことが重要です。

まず、規則正しい生活を送ることで頭痛リスクを低減できます。

特に、起床・就寝時間を一定にすることや、平日と週末の生活リズムをなるべく変えないことは

「週末頭痛」

の予防に役立ちます。

また、デジタル機器の長時間使用は頭痛を引き起こす可能性があるため、作業の合間に定期的に休憩を取り目や体をリフレッシュさせる工夫も効果的です。

薬物治療の種類と注意点

頭痛の治療において、薬物療法は即効性のある手段として多くの人に選ばれています。

片頭痛や緊張型頭痛には、それぞれ効果的な薬がありますが、使用する際には医師の指導を受けることが必要です。

市販薬は便利ですが、過剰な服用によって

「薬物乱用頭痛」

を引き起こすリスクがあるため、一時的な対処に留めるべきです。

慢性的な頭痛が続く場合は必ず専門医に相談してください。

運動・マッサージがもたらす効果

適度な運動やマッサージは頭痛の予防に大きな効果をもたらします。

特にストレッチやウォーキングなどの軽い運動は、全身の血流を改善し緊張型頭痛の緩和に役立ちます。

また、首や肩の筋肉をほぐすマッサージは後頭神経痛のような頭痛の予防・改善に効果的です。

ただし、過度な運動や自己流のマッサージは逆に症状を悪化させる可能性がありますので注意が必要です。

食品と栄養療法:頭痛予防の助けに

適切な栄養を摂取することは、頭痛予防において重要なポイントです。

たとえば、低血糖が頭痛を引き起こすことがあるため、適度な間食やバランスの取れた食事を心がけるとよいでしょう。

一方で、

「唐辛子頭痛」

のように特定の食品が原因となる場合もあります。

そのため、自分に合わない食材を避け、必要な栄養を補う工夫が求められます。

ビタミンB2やマグネシウムのように片頭痛に有効とされる栄養素を取り入れることもおすすめです。

頭痛日記を活用するセルフケア

頭痛の原因やパターンを把握するために

「頭痛日記」

を活用することは、セルフケアとして非常に有効です。

例えば、頭痛が起こる時間帯や強さ、トリガーと思われる食事や行動を記録することで、自分の頭痛の傾向を明らかにすることができます。

この情報を専門医に提供すれば、より適切な診断や治療が可能になります。

また、生活習慣の中で頭痛の引き金となる行動を特定し、それを避けることができるようになります。

専門家との連携で頭痛を克服

医師に相談すべきタイミングとは?

頭痛は多くの人が経験する一般的な症状ですが、その中には専門家に相談すべきケースも存在します。

例えば、

頭痛が急激に悪化した場合

日常生活に支障をきたすほどの強い痛みが続く場合

あるいは頭痛に加え嘔吐や視覚異常、麻痺などの症状が現れる場合

は、速やかに医師の診察を受けるべきです。

また、

「週末頭痛」

や

「カラオケ頭痛」

「唐辛子頭痛」

のような特定の状況で繰り返し頭痛が発生する場合も、放置せず専門家に相談することで適切な対策が可能になります。

診断と検査で明らかになる原因

医師に相談することで、頭痛の原因をより正確に特定するための診断と検査が行われます。

例えば、問診や頭痛日記の内容を参考に生活習慣との関連性を探るほか、必要に応じて画像診断や血液検査が実施されることもあります。

特に

「第4の頭痛」

と呼ばれる後頭神経痛や、緊張型頭痛、片頭痛といった各種頭痛の特性を確認することで、適切な治療計画を立てることが可能になります。

早期発見はより効果的な治療への第一歩です。

専門医による治療法の提案

頭痛の症状や原因が特定された後は、専門医による個別の治療法が提案されます。

薬物療法として、鎮痛薬や予防薬が処方される場合もあれば、運動療法や生活習慣の改善が推奨されることもあります。

また、群発頭痛や後頭神経痛のような難治性の頭痛では、専門的な処置が必要になる場合があります。

医師と連携しながら、自身に合った治療プランを進めることで、頭痛の軽減だけでなく生活の質も向上するでしょう。

心理的サポートで得られる安心感

頭痛は単なる身体的な不調だけではなく、ストレスや不安が関与していることも少なくありません。

このため、必要に応じて心理カウンセリングや心療内科のサポートを受けることが効果的です。

「健康カプセル!ゲンキの時間」でも専門家が指摘しているように、頭痛を抱える人にとって心理的な安心感を得ることは症状の緩和に繋がります。

また、家族や周囲の理解とサポートも重要であり、これらを組み合わせることで頭痛克服への道が開けるのです。

まとめ

頭痛は私たちの日常生活の中で頻繁に起こる症状であり、その原因は実に300種類以上あるといわれています。

ストレス、生活習慣、食事、天候の変化など、複雑な要因が絡み合って引き起こされることも少なくありません。

「週末頭痛」

や

「カラオケ頭痛」

さらには

「唐辛子頭痛」

など、一見意外な状況や要因がトリガーとなる場合もあります。

特に近年注目されている

「後頭神経痛」

は、第4の頭痛として多くの人々に認知されつつあります。

また、治療法や予防法には、生活習慣の見直しやストレッチ、食事の改善、適切な睡眠時間の確保など、日常生活で取り組みやすい対策がたくさんあります。

さらに場合によっては専門医と連携し、精密な診断や治療を受けることが重要です。

このように、頭痛は私たちの生活の質に大きく影響を与える可能性があるため、軽視せず適切に対処していくことが求められます。

「健康カプセル!ゲンキの時間」では、頭痛にまつわる最新情報とその対策が詳しく紹介しました。

日本人の4人に1人が悩まされる頭痛について、より深く知り、適切なケアを実践するヒントを見つけるために、ぜひチェックしてみてください。

日々の健康維持に役立つ情報が満載です。