現金5万円給付案は、物価高や経済的不安に直面する国民への直接的な支援を目的としています。

政府はこの政策を通じて、全国民が平等に恩恵を受けられるようにする方針で、特に生活費の負担軽減を狙っています。

物価の上昇や米国の貿易政策による影響が背景にあり、緊急性が高まっています。

過去の給付政策と比較し、短期的な効果を期待しつつも、長期的な経済対策との連携が求められる中、国民の反応や与野党の議論が今後の成否を左右するでしょう。

目次

1. 給付案の概要と背景

現金5万円給付案の内容とは?

2025年4月、政府・与党は全国民を対象に「現金5万円給付」を行う案を検討しています。

この案では、所得制限を設けず、全国民一律に1人あたり5万円を給付することを目指しており、特に物価高に苦しむ国民の生活を支援するための経済対策と位置づけられています。

資金は2025年度の補正予算案で賄う方針で、今後の国会での成立を目指しています。

提案の背景:物価高と米関税措置の影響

この給付案が浮上した背景には、現在進行中の物価高やアメリカの貿易政策の影響があります。

石破茂首相は、米トランプ政権時代に導入された米国の関税措置を「国難」と表現し、物価上昇が国民の家計に重大な影響を与えていると指摘しています。

このような経済環境の変化が、急速に国民一律の現金給付案を浮上させる要因となりました。

過去の現金給付政策との比較

現金5万円給付案は、これまでの現金給付政策とも比較されるべき重要な施策です。

例えば、2020年の新型コロナウイルス感染拡大時には、全国民を対象に10万円の特別定額給付金が支給されました。

その際も所得制限を設けず迅速な給付が求められましたが、今回の給付案は、物価高対策という明確な目的を持つ点で異なります。

一方で、給付額が比較的小さいという点では、より広範囲の支援が必要ではないかとの意見もあります。

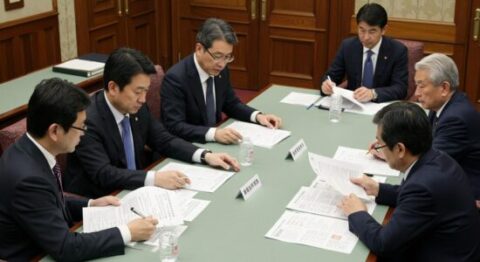

与野党の動きと政策論議の焦点

現金5万円給付案を巡っては、与野党間でさまざまな議論が展開されています。

自民党・公明党は物価高や米国の関税措置の影響を受け、国民の負担を和らげる必要性を訴えています。

特に公明党内では給付額を10万円とする案も浮上するなど、金額についての意見が分かれています。

一方、財源確保の問題や給付の実施が「バラマキ」と批判される可能性もあり、野党は慎重な姿勢を見せています。

この政策がどのような妥協点で成立するかが、今後の焦点です。

2. 現金給付案のメリットと期待される効果

国民の生活支援としての意義

現金5万円給付案は、物価高や経済的な不安に直面している国民の生活を直接支援する重要な政策といえます。

特に近年、食料品やエネルギー価格の高騰により、多くの家庭が日々のやりくりに苦労しています。

このような状況下での国民一律の現金給付案は、一時的ではあるものの、生活費の負担軽減に役立つことが期待されています。

また、所得制限を設けないことで、すべての国民が平等に恩恵を受けることが強調されています。

消費喚起と経済回復へのインパクト

この現金給付案は、消費者心理を刺激し、消費喚起と経済の活性化につながる可能性があります。

国民一律に給付される5万円は、一部が貯蓄に回る場合もあるものの、日常的な買い物やサービス利用に使用されることで、経済全体にポジティブな影響を与えると予想されます。

特に、地方経済や中小企業の支援策とも連携することで、広い範囲で経済効果が期待できます。

現金5万円給付を通じて国民の購買力を高める試みは、経済対策として効果的です。

幅広い所得層への公平な恩恵

この給付案が注目される理由の一つは、所得制限を設けないことで、幅広い所得層が平等に恩恵を受けられる点です。

低所得世帯にとっては生活の立て直しに、また中間層や高所得層にとっては経済活動の増加や消費の幅を広げるきっかけとなる可能性があります。

こうした全国民一律給付の方針は、公平感や政府への信頼感を高めるとともに、国全体として協力して困難を乗り越えていく姿勢を象徴する施策といえるでしょう。

政府のメッセージとしての効果

この政策は単なる金銭的な支援に留まらず、政府が国民の生活や経済に真剣に向き合っていることを示すメッセージにもなります。

特に、現在の物価高や米国の関税措置といった外的要因がもたらす経済的不安への「迅速な対応策」として、その象徴的な意味合いも大きいです。

現金給付案を通じて、政府が国民の生活を最優先課題と認識していることを示し、経済政策の信頼性を高める狙いもあります。

3. 給付案に対する課題と懸念

財源の確保と予算編成の難しさ

現金5万円給付の実施には数兆円以上の財源が必要とされており、これが大きな課題となっています。

政府は2025年度補正予算案を編成し、今国会での成立を目指していますが、予算編成には慎重論も根強い状況です。

また、現状の財政赤字や国債の返済負担を考慮する必要もあり、財源の確保が簡単ではありません。

さらに、自民・公明の連立与党が衆議院で過半数を割り込んでおり、補正予算案を成立させるには野党の協力も欠かせない状況です。

このような調整の難しさが、給付案の実現を一層困難にしています。

一時的な支援で終わるリスク

現金5万円給付案は短期的な経済対策としての効果が期待されていますが、一時的な支援にとどまる可能性が懸念されています。

現金給付は物価高や経済の停滞などの根本的な問題を解決するには不十分であり、恒久的な経済政策へとつながらない場合、その効果は一時的にとどまる可能性があります。

また、国民一律の現金給付案が実施される場合、一部では「その場しのぎ」との批判の声も聞かれるかもしれません。

所得制限の設け方とその影響

現金給付の対象をどのように設定するかも大きな論点です。

今回は所得制限を設けない方針が検討されていますが、その公平性や効率性については議論が分かれます。

所得制限を設ければ、低所得者への支援が手厚くなる可能性がありますが、一方で事務コストが増大し、給付のスピードが遅れる懸念もあります。

一律の給付であれば手続きの簡易化や迅速な支給が可能ですが、高所得者にも支給されることで費用対効果が薄れるという批判も予想されます。

「バラマキ批判」への対応策

現金給付案に対しては、「バラマキではないか」との批判も避けられません。

特に、金額の規模が大きいほど、一時的な支援との印象を与え、政策意図が問われる可能性があります。

この批判を払拭するためには、5万円の給付が国民生活や経済にどのような具体的成果をもたらすのかを明確に示す必要があります。

また、物価高や米国の関税措置といった緊急性の高い課題を解決するための施策であることを、政府は国民に積極的にアピールする必要があるでしょう。

4. 国民の反応と今後の見通し

国民の賛否と多様な意見

国民一律の現金5万円給付案に対しては、国民の間で賛否が分かれています。

賛成派からは、物価高や米国の関税措置の影響で苦しい生活を強いられている家庭が多い中で、現金給付が直接的な生活支援になると期待する声が上がっています。

一方で、反対派からは

「一時的な対策に過ぎず、根本的な経済対策にならないのではないか」

という懸念の声もあります。

また、所得制限を設けない方針に対しては

「高所得者にも支給されるのは不公平だ」

といった批判も見られています。

このように、現金給付案は多様な意見を呼んでおり、その是非について議論が続いています。

施行される可能性とスケジュール感

現金5万円給付案の実施可能性については、政府の緊急経済対策として検討されていることから、実現の期待は高まっています。

しかしながら、その施行には補正予算の成立が必要であり、2025年6月の会期末までにどこまで議論が進むかが焦点となります。

一部では、早ければ2025年4月中にも具体的な支給スケジュール案や制度設計が公表されると見られています。

ただし、野党の賛成を得る必要があるため、閣議決定から国会審議までのプロセスがスムーズに進むかどうかが課題です。

政界の動向と給付案の行方

政界では、この現金給付案をめぐる様々な動きが見られています。

自民党内では給付額に関する慎重論もある一方、公明党内では10万円給付を求める意見もあり、給付額や実施方法について最終的な調整が必要とされています。

また、政府・与党が衆院で過半数を割り込んでいる現状から、野党の協力が不可欠です。

この点で、給付案が国会内でどれだけ支持を集められるかが重要なポイントとなります。

石破首相や林官房長官のリーダーシップが試される局面といえるでしょう。

将来的な経済政策への影響

現金5万円給付案の実施は、今後の日本の経済政策にも大きな影響を与える可能性があります。

一時的な経済支援としての側面が強いものの、他の恒久的な経済対策、例えば消費税引き下げやエネルギー価格の安定化施策と組み合わせることで、その効果を最大化できるという見方もあります。

しかしながら、一度このような現金給付政策を行えば、次回の経済危機や選挙前にも同様の対応を期待される可能性があり、財政負担が長期化するリスクもあります。

そのため、今回の給付案が予算だけでなく、政治の信頼性や政策の持続性にも影響を与えることが予想されます。

5. 他国事例から見る現金給付政策の成功と失敗

海外の現金給付政策の実例

海外では、現金給付政策が景気対策や国民支援策として採用された事例が多数存在します。

例えば、アメリカでは2020年、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国民1人あたり最大1,200ドル(約13万円)の現金給付が実施されました。

この政策は、低所得者層を中心に家計を直接支援し、景気の急激な冷え込みを防ぐ目的がありました。

また、シンガポールでは2020年に成人1人あたり600シンガポールドル(約6万円)が支給されるなど、物価高への対応や市民生活の安定を図る動きが見られました。

成功事例から学べる教訓

成功した現金給付政策には共通点があります。

一つは、支給対象を広く設定し、迅速かつ公平に給付を行った点です。

例えば、アメリカの事例では、所得制限を設けつつも、可能な限りスピーディーな給付を行うため、国税庁の情報を活用して支給が進められました。

また、シンガポールではデジタル技術を活用し、複雑な手続きを不要とすることで迅速な対応が可能になりました。

これにより、政策の効果を国民が即座に実感しやすい環境を構築できたことが成功の要因の一つです。

日本での応用可能性と限界

海外の成功事例から学びつつ、日本での実施に向けた現金5万円給付案にも応用できる点は少なくありません。

例えば、所得制限を設けないなど簡素な手続きを採用し、スムーズな給付体制を構築することは、国民一律の現金給付案において非常に重要といえます。

しかしながら、財源確保や予算編成といった課題が日本独自の制約として存在します。

また、デジタル化の進捗や行政手続きの効率性に関する不備が、給付速度や公平性に影響を与える可能性も考慮しなければなりません。

こうした課題を乗り越えるには、政府が一貫性と透明性のある対応で国民の信頼を獲得することが不可欠です。

まとめ

全国民一律に「現金5万円給付」が検討されるという政策案は、物価高や米国の関税措置による国民生活への影響を緩和し、経済を立て直すための重要な経済対策として浮上しました。

本案は所得制限を設けないことで、幅広い所得層に公平な恩恵をもたらすことを目指しており、生活支援の意義や消費を押し上げる効果が期待されています。

その一方で、数兆円規模の財源確保の課題や、給付が一時的な効果にとどまるリスクなどの懸念も議論の対象となっています。

与野党の政策論議や国民の多様な声を踏まえ、この現金給付案が成立に至るかどうか、今後の展開に注目が集まります。

また、他国の成功例や失敗例から学べることを生かし、日本の経済や国民生活を持続的に改善するための施策として、この現金給付案がどのような形で進むのかが注目されます。

2025年6月の会期末までに補正予算案が通るかどうか、政界の動きも含めてさらなる議論が必要と言えるでしょう。